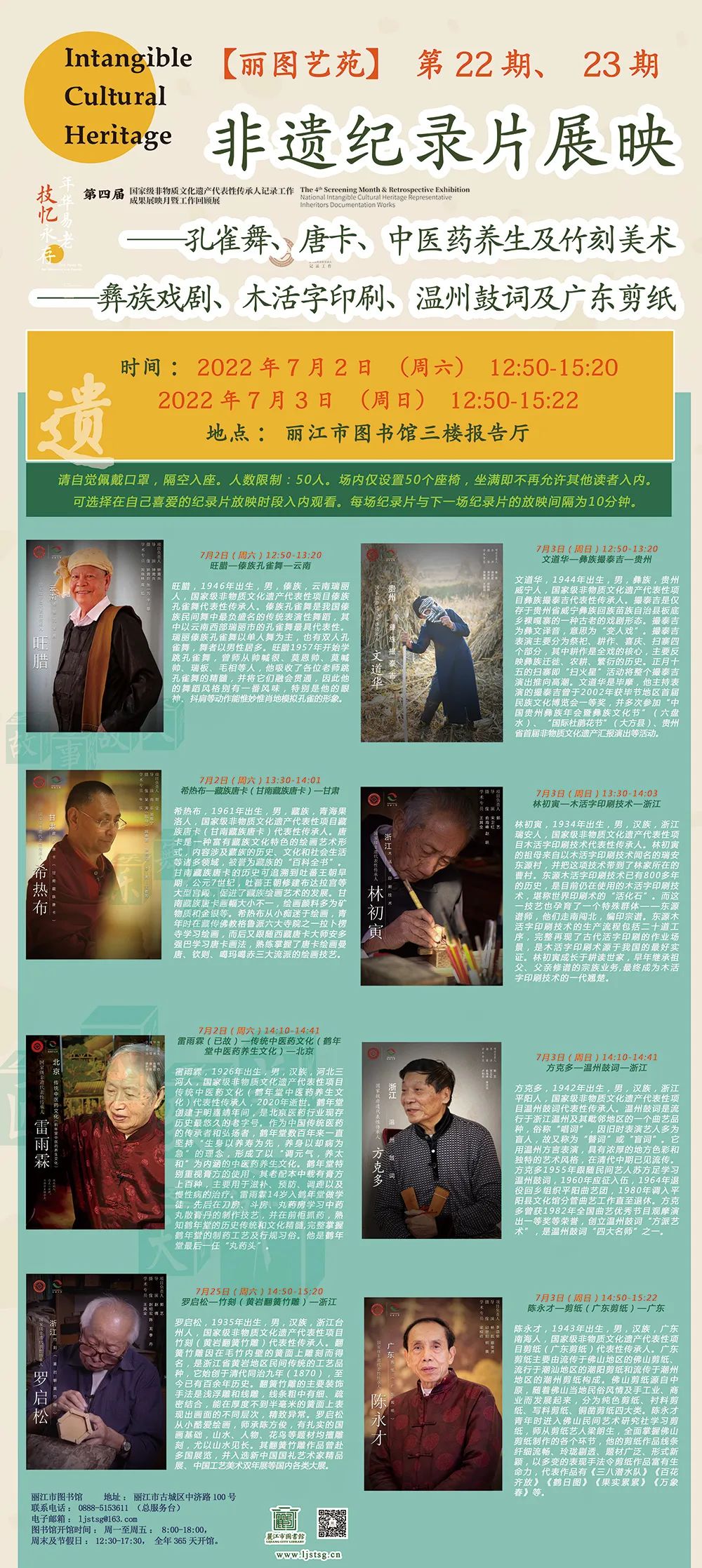

【丽图艺苑预告】第22期及23期预告!非遗影片展映!

发布时间:2022年7月1日 发布人:丽江市图书馆办公室

【丽图艺苑预告】第22期及23期预告!非遗影片展映!

“年华易老 技·忆永存”

第四届国家级非物质文化遗产代表性传承人记录工作成果展映

【丽图艺苑】第22期

第22期:非遗纪录片展映——孔雀舞、唐卡、中医药养生及竹刻美术

放映时间:2022年7月2日(周六)12:50-15:20

放映地点:丽江市图书馆三楼报告厅

放映内容

第一部:12:50-13:20

傣族孔雀舞 传统舞蹈——旺腊

第二部:13:30-14:01

藏族唐卡(甘南藏族唐卡) 传统美术——希热布

第三部:14:10-14:41

传统中医药文化(鹤年堂中医药养生文化) 传统医药——雷雨霖

第四部:14:50-15:20

竹刻(黄岩翻簧竹雕) 传统美术——罗启松

传承人简介

旺腊,1946年出生,男,傣族,云南瑞丽人,国家级非物质文化遗产代表性项目傣族孔雀舞代表性传承人。傣族孔雀舞是我国傣族民间舞中最负盛名的传统表演性舞蹈,其中以云南西部瑞丽市的孔雀舞最具代表性。瑞丽傣族孔雀舞以单人舞为主,也有双人孔雀舞,舞者以男性居多。旺腊1957年开始学跳孔雀舞,曾师从帅喊很、莫恩帅、莫喊帅、瑞板、毛相等人,他吸收了各位老师跳孔雀舞的精髓,并将它们融会贯通,因此他的舞蹈风格别有一番风味,特别是他的眼神、抖肩等动作能惟妙惟肖地模拟孔雀的形象。

希热布,1961年出生,男,藏族,青海果洛人,国家级非物质文化遗产代表性项目藏族唐卡(甘南藏族唐卡)代表性传承人。唐卡是一种富有藏族文化特色的绘画艺术形式,内容涉及藏族的历史、文化和社会生活等诸多领域,被誉为藏族的“百科全书”。甘南藏族唐卡的历史可追溯到吐蕃王朝早期,公元7世纪,吐蕃王朝修建布达拉宫等大型宫殿,促进了藏族绘画艺术的发展。甘南藏族唐卡画幅大小不一,绘画颜料多为矿物质和金银等。希热布从小痴迷于绘画,青年时在藏传佛教格鲁派六大寺院之一拉卜楞寺学习绘画,而后又跟随西藏唐卡大师安多强巴学习唐卡画法,熟练掌握了唐卡绘画曼唐、钦则、噶玛噶赤三大流派的绘画技艺。

雷雨霖,1926年出生,男,汉族,河北三河人,国家级非物质文化遗产代表性项目传统中医药文化(鹤年堂中医药养生文化)代表性传承人,2020年逝世。鹤年堂创建于明嘉靖年间,是北京医药行业现存历史最悠久的老字号。作为中国传统医药的传承者和弘扬者,鹤年堂数百年来一直坚持“生身以养寿为先,养身以却病为急”的理念,形成了以“调元气,养太和”为内涵的中医药养生文化。鹤年堂特别重视膏方的使用,其老配本中载有膏方上百种,主要用于滋补、预防、调理以及慢性病的治疗。雷雨霖14岁入鹤年堂做学徒,先后在刀房、斗房、丸药房学习中药丸散膏丹的制作技艺,并在前柜抓药,熟知鹤年堂的历史传统和文化精髓,完整掌握鹤年堂的制药工艺及行规习俗。他是鹤年堂最后一任“丸药头”。

罗启松,1935年出生,男,汉族,浙江台州人,国家级非物质文化遗产代表性项目竹刻(黄岩翻簧竹雕)代表性传承人。翻簧竹雕因在毛竹内壁的簧面上雕刻而得名,是浙江省黄岩地区民间传统的工艺品种,它始创于清代同治九年 (1870),至今已有百余年历史。翻簧竹雕的主要装饰手法是浅浮雕和线雕,线条粗中有细、疏密结合,能在厚度不到半毫米的簧面上表现出画面的不同层次,精致异常。罗启松从小酷爱绘画,师承陈方俊,有扎实的国画基础,山水、人物、花鸟等题材均擅雕刻,尤以山水见长。其翻簧竹雕作品曾赴多国展览,并入选新中国国礼艺术家精品展、中国工艺美术双年展等国内各类大展。

【丽图艺苑】第23期

第23期:非遗纪录片展映——彝族戏剧、木活字印刷、温州鼓词及广东剪纸

放映时间:2022年7月3日(周日)12:50-15:22

放映地点:丽江市图书馆三楼报告厅

放映内容

第一部:12:50-13:20

彝族撮泰吉 传统戏剧——文道华

第二部:13:30-14:03

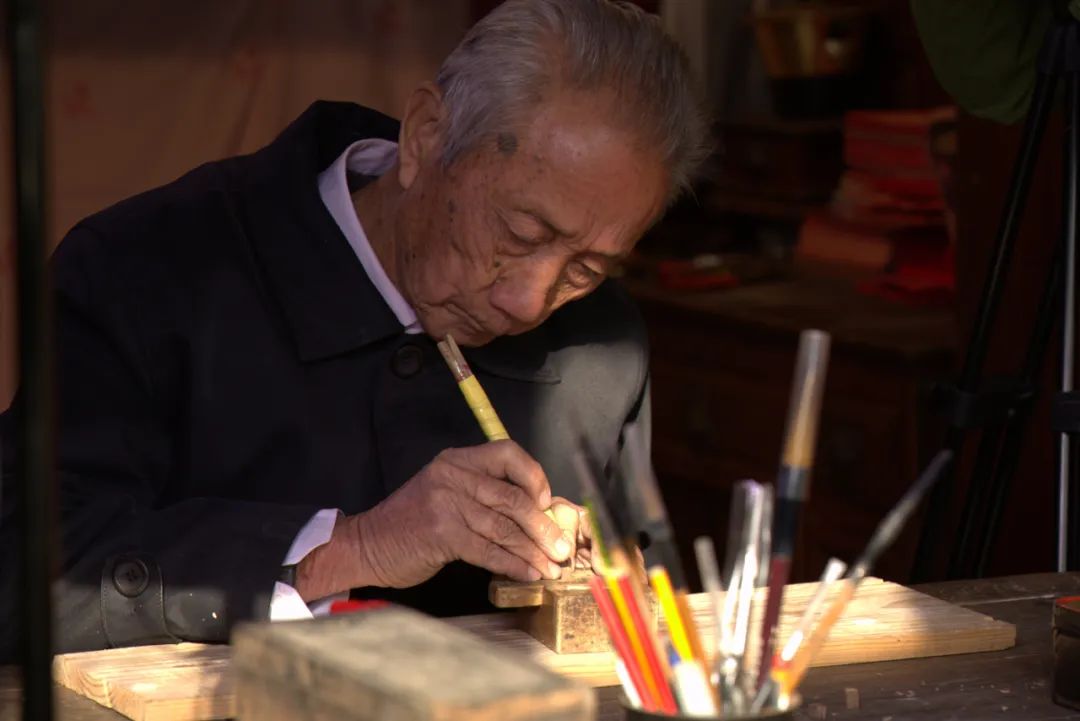

木活字印刷技术 传统技艺——林初寅

第三部:14:10-14:41

温州鼓词 曲艺——方克多

第四部:14:50-15:22

剪纸(广东剪纸) 传统美术——陈永才

传承人简介

文道华,1944年出生,男,彝族,贵州威宁人,国家级非物质文化遗产代表性项目彝族撮泰吉代表性传承人。撮泰吉是仅存于贵州省威宁彝族回族苗族自治县板底乡裸嘎寨的一种古老的戏剧形态。撮泰吉为彝文译音,意思为“变人戏”。撮泰吉表演主要分为祭祀、耕作、喜庆、扫寨四个部分,其中耕作是全戏的核心,主要反映彝族迁徙、农耕、繁衍的历史。正月十五的扫寨即“扫火星”活动将整个撮泰吉演出推向高潮。文道华是毕摩,他主持表演的撮泰吉曾于2002年获毕节地区首届民族文化博览会一等奖,并多次参加“中国贵州彝族年会暨彝族文化节”(六盘水)、“国际杜鹃花节”(大方县)、贵州省首届非物质文化遗产汇报演出等活动。

林初寅,1934年出生,男,汉族,浙江瑞安人,国家级非物质文化遗产代表性项目木活字印刷技术代表性传承人。林初寅的祖母来自以木活字印刷技术闻名的瑞安东源村,并把这项技术带到了林家所在的曹村。东源木活字印刷技术已有800多年的历史,是目前仍在使用的木活字印刷技术,堪称世界印刷术的“活化石”。而这一技艺也孕育了一个特殊群体——东源谱师,他们走南闯北,编印宗谱。东源木活字印刷技术的生产流程包括二十道工序,完整再现了古代活字印刷的作业场景,是木活字印刷术源于我国的最好实证。林初寅成长于耕读世家,早年继承祖父、父亲修谱的宗族业务,最终成为木活字印刷技术的一代翘楚。

方克多,1942年出生,男,汉族,浙江平阳人,国家级非物质文化遗产代表性项目温州鼓词代表性传承人。温州鼓词是流行于浙江温州及其毗邻地区的一个曲艺品种,俗称“唱词”,因旧时表演艺人多为盲人,故又称为“瞽词”或“盲词”。它用温州方言表演,具有浓厚的地方色彩和独特的艺术风格,在清代中期已见流传。方克多1955年跟随民间艺人苏方足学习温州鼓词,1960年应征入伍,1964年退役回乡组织平阳曲艺团,1980年调入平阳县文化馆分管曲艺工作直至退休。方克多曾获1982年全国曲艺优秀节目观摩演出一等奖等荣誉,创立温州鼓词“方派艺术”,是温州鼓词“四大名师”之一。

陈永才,1943年出生,男,汉族,广东南海人,国家级非物质文化遗产代表性项目剪纸(广东剪纸)代表性传承人。广东剪纸主要由流传于佛山地区的佛山剪纸、流行于潮汕地区的潮阳剪纸和流传于潮州地区的潮州剪纸构成。佛山剪纸源自中原,随着佛山当地民俗风情及手工业、商业而发展起来,分为纯色剪纸、衬料剪纸、写料剪纸、铜凿剪纸四大类。陈永才青年时进入佛山民间艺术研究社学习剪纸,师从剪纸艺人梁朗生,全面掌握佛山剪纸制作的各个环节,他的剪纸作品线条纤细流畅、玲珑剔透、题材广泛、形式新颖,以多变的表现手法令剪纸作品富有生命力,代表作品有《三八潜水队》《百花齐放》《鹤日图》《果实累累》《万象春》等。

滇公网安备 53070202001187号

滇公网安备 53070202001187号